容器を捨てないという取り組み

皆さんの生活の中で、ふとゴミ箱を見ると、プラスチックのゴミが多いなと思うことはありませんか?

那覇市ではプラスチックごみを分別しないので意識をしていなかったのですが、横浜市では分別されており重量はさほどなくとも容量が多いなといつも思っていました。

オフィスでも、お昼過ぎには、コンビニなどで買ったであろう、お弁当容器、飲料容器、袋などがあふれています。

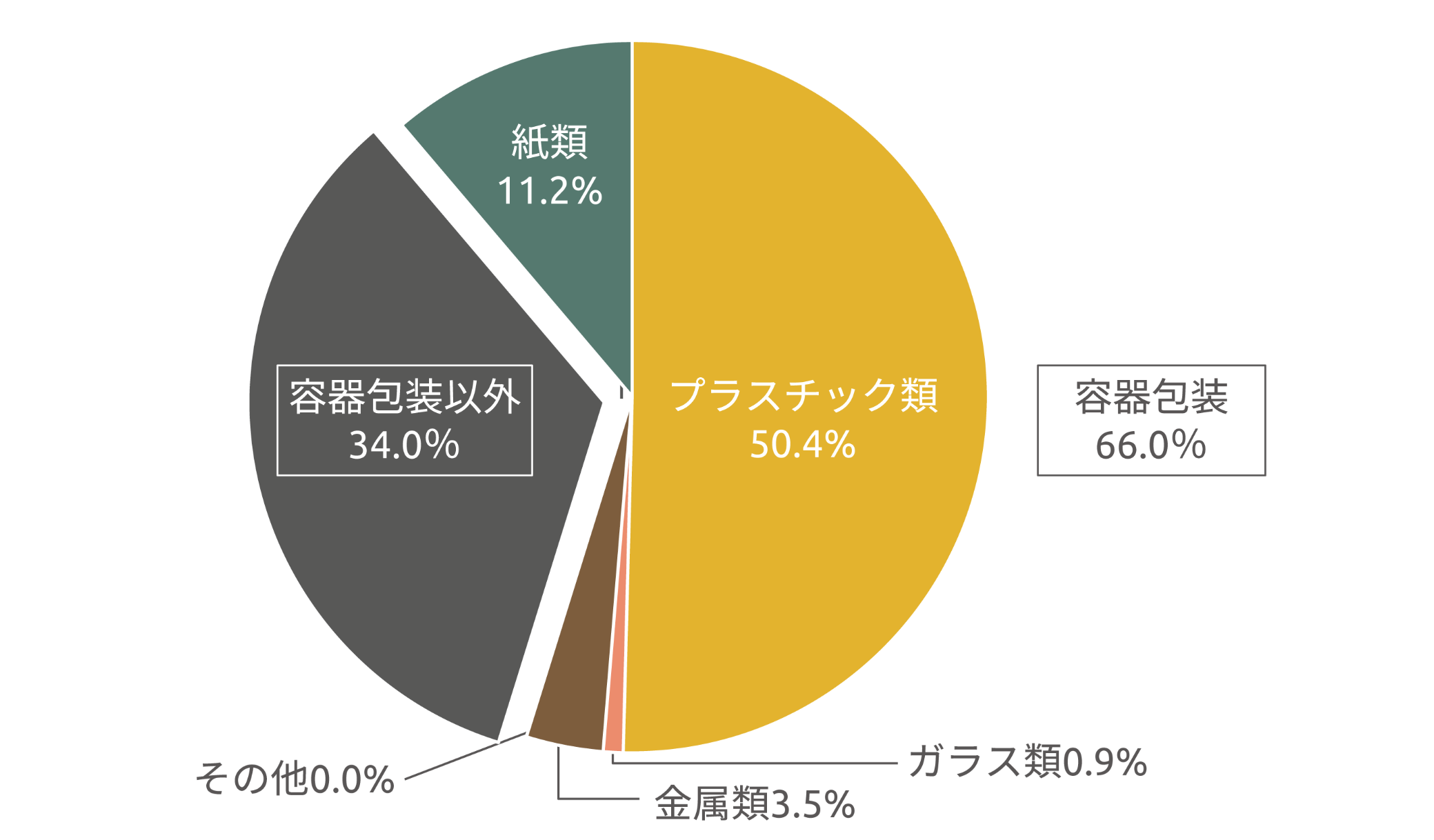

日本のゴミの容積比率では、プラスチックを筆頭に容器包装がおおよそ66%を占めるそうです。

これらの容器包装のゴミは、焼却など処分されることもあるし、ほんの一部かもしれませんが、海や川に流れ出し自然を破壊することもあります。

※「サンゴとは何か?」

https://tan-q.jp/article/post_542/

そんな、当たり前だけれど、このままでよいのかという疑問を持ちプラスチックのゴミや容器包装のゴミの問題を解決したいという仕組みに取り組んでいる活動があります。

容器のシェアリングサービス Re&Go

「Re&Go」とは、5つの“Re”と行動に移す“Go”からつけられた名前です。

一般的に、ゴミを減らす行動として「3R(スリーアール)」が有名です。さらに、5Rは3RのReduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)に加えて、Refuse(リフューズ)とRepair(リペア)の2つを加えたものですが、Re&Goではコンセプトとして、Return(リターン)、Re-think(今の当たり前を再考する)を掲げています。

特にそこには、使い捨てが当たり前になっている時代を変えていきたいという強い思いが感じられます。

そこには、容器のシェアリングサービスを通して、ゴミの削減はもちろん、同時に新しい価値を生み出すというビジョンがあります。

SDGsは持続可能なものでなくてはなりません。

削減するという、日常の当たり前を「我慢する」「面倒だけど許容する」ということでは、それは、長続きがせず、取り組みも広がりません。

むしろ、「便利」「面白い」「カッコいい」「良い」という価値とゴミの削減という価値がつながることで、新しいライフスタイルを作っていくことができれば「当たり前が変わる」かもしれないのではないでしょうか。

Re&Goは、使い捨て容器を、容器を借りて返すという行動そのものに置き換えます。

皆さんが、外食店で食べ終わった食器を洗って、また使うのと同じなので、特に目新しいことではありません。そういえば、出前のどんぶりや寿司おけを返したこともありましたね。では、Re&Goは何が違うのか?

もちろん、マイボトルやエコな容器を使うという選択肢もありますが、さらに選択肢が増えることなります。

容器は、飲む・食べるという利用と共に貸し出されます。

使い終わった容器は、別の場所でも返せるので、外でも、自宅でも、学校でも、職場でも、持ち帰って、期限内に返せばかまいません。コロナ禍で増えてきたテイクアウトの文化とも相性が良いのかもしれません。

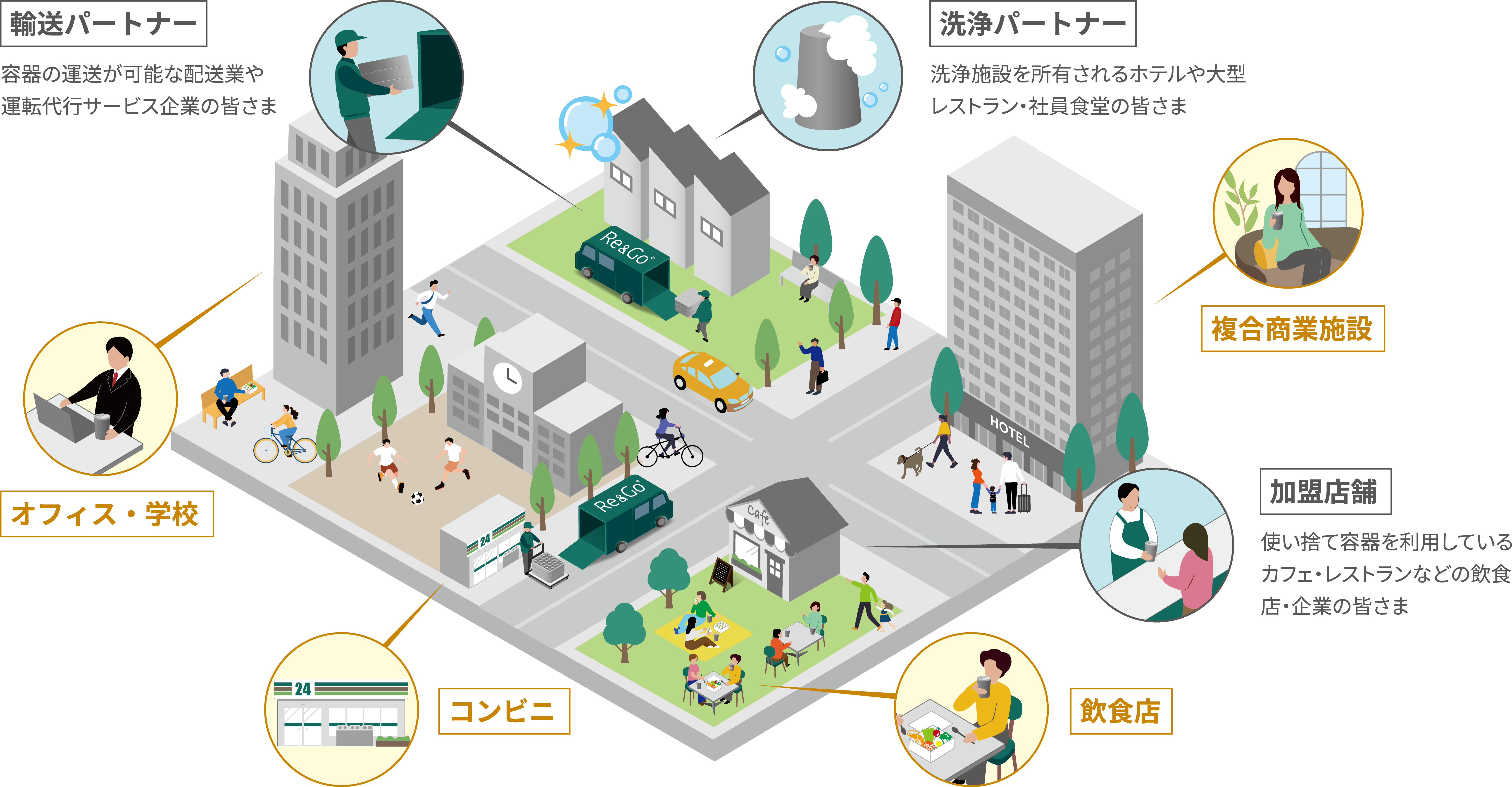

使い終わった容器は、地域の「輸送パートナー」が回収し、地域の「洗浄パートナー」が洗浄し、また「輸送パートナー」が店舗に必要数分納品し、また使われます。

洗浄は、定期的に検査も行われる厳しい基準に基づき行われ、むしろ一般の食器の手洗いよりも安全かもしれません。

容器は、QRコードで、貸出、返却、輸送、洗浄など、個体管理されており、皆さんのスマホで貸出・返却に利用されるだけでなく、状態や在庫など様々な側面で管理されます。

また、容器は、保温性に優れており、冷たいものは、できるだけ冷たさを保ち、温かいものは、できるだけ温かさを保ちます。

しかも手で持ってもそれがほとんど直接伝わりません。

デザインも、使い捨て容器で飲んでいる人より、格好よくないでしょうか?

アプリでは、「使い捨てカップ削減数」「CO2排出量」の情報を公開し、環境貢献度が可視化され、自分がその一端に関わっていることの実感、さらなる循環経済の推進・浸透を目指しているそうです。

Re&Goがもたらす価値と可能性

Re&Goが、当たり前の、何を変えたのか考えてみましょう!

- 容器をシェアリングするという発想 ⇒使いまわしと考えるのかシェアすると考えるのかでまったく見る目が変わります。どうですか?

- 借りた場所以外で返すという仕組み ⇒同じ容器が、別の店に流れていき、返された店は、また貸す店になるかもしれないという循環で、つながります。どうですか?

- よく目にする、透明プラスチックや紙の容器ではなく、保温性が良い容器 ⇒すぐに氷が解けて薄まる、すぐに冷めてしまって美味しくない、アイスクリームが溶けて床に落ちちゃったなど、特に沖縄ではあるあるですね。どうですか?

- 自分を名乗って借りる・返す ⇒いちいちお店で名前を言う必要はありません。(笑)スマホを使うだけです。しかし、今まで誰かも知らなかったお客さんが、お店にとっては身近になり、つながります。どうですか?

- リユースする容器を運ぶ、リユースする容器を洗うという仕事 ⇒仕事が増えて大変と考えるのか。今まで無かった仕事が新たにできたと考えるのか。空いている車や人の時間を有効に使うとか、洗浄設備の空き時間を使うと考えてみる。どうですか?

- お店、輸送パートナー、洗浄パートナーがつながる ⇒同じ地域にいても、今までつながっていなかった会社や人たちがつながります。何かが起きるかもしれません。どうですか?

- 同じ仕組みに1万人以上(2022年12月現在)の人たちが集う ⇒目的は、それぞれあるけれど、趣旨に賛同してもらった人たちが、実証中にも関わらずこれだけ集まりました。これがつながったら!どうですか?

- 容器というモノが動く以上、物理的なヒトが動くことが前提 ⇒いまやネットでほとんど済む時代ですが、血の通ったヒトが、飲む、食べる、提供する、運ぶ、洗う(機械が洗っていたとしても、目視なども重要です)、地域で動きが生まれます。どうですか?

たくさん、「つながる」という言葉が出てきました。

Re&Goは沖縄 読谷村で実証開始/東京で実証中

Re&Go は、実は、ここ沖縄で実証が始まりました。

この「よみたん探究学習旅行」の取組の発端はここにあります。

また、現在(2022年12月段階)、Re&Goは東京都内(丸の内、渋谷周辺、大崎エリア)で社会実証実施中です。

今後のエリアの拡大や正式のサービス開始が待たれるところです。

実証エリアに行かれる際は、ぜひご利用してみてください。

また、当たり前を変えるということ、つながるということを一緒に考えてみませんか?